Wie wird der Klassenraum umgestaltet?

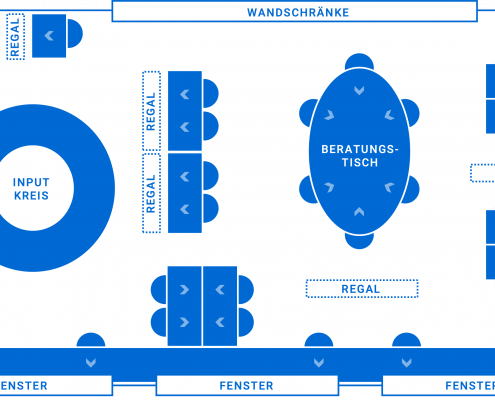

Schema Churer Modell

Damit ein solcher Unterricht funktioniert, muss auch der Raum entsprechend gestaltet sein. Der Inputkreis befindet sich häufig vor der Tafel, sodass diese weiterhin genutzt werden kann. Die übrigen Tische werden flexibel angeordnet – zur Wand für Einzelarbeit oder in Gruppenformation. Ein Beratungstisch bietet Raum für individuelle Gespräche zwischen Lehrkraft und Lernenden. Steht er zentral, kann die Lehrkraft die gesamte Lerngruppe gut im Blick behalten.

Regale mit Lernmaterialien dienen gleichzeitig als Stauraum und Raumteiler. Kissen, Teppiche, Podeste oder Lerntreppen laden zum bodennahen Lernen ein. Auch der Sitzkreis darf während der Arbeitsphase als Lernort genutzt werden. Damit sich die Schülerinnen und Schüler frei bewegen können, müssen Verkehrswege klug geplant sein. Freie Wege gelingen leichter, wenn Taschen und Sportbeutel außerhalb des Klassenraums aufbewahrt werden.

Die veränderte Rolle der Lehrkraft

Mit der Einführung des Churer Modells verändert sich auch die Rolle der Lehrkraft grundlegend. Sie tritt weniger als reine Wissensvermittlerin und stärker als Begleiterin des Lernprozesses auf. Statt zu kontrollieren, unterstützt sie die Entwicklung von Selbstorganisation und Motivation.

Dazu gehört, differenziertes Lernmaterial bereitzustellen und die Lernenden bei der Planung und Umsetzung ihrer Lernziele zu begleiten. Diese neuen Freiheiten setzen aber auch eine klare Struktur voraus – mit festen Zeiten, Regeln und Ritualen. Die Lernenden müssen beispielsweise üben, in welcher Lautstärke sie sich austauschen dürfen, welches Lernsetting ihnen guttut oder wie sie Materialien eigenverantwortlich nutzen.

Wie das Churermodell umsetzen?

Gerade zu Beginn ist es sinnvoll, nicht alle Freiheiten auf einmal zu öffnen. Schrittweise kann etwa mit der Wahl des Schwierigkeitsgrads, der Bearbeitungsmethode oder -zeit begonnen werden. Lernstrategien sollten dabei gezielt reflektiert und weiterentwickelt werden.

Um den Raum zu öffnen, kann es sinnvoll sein auch hier kleine Schritte zu gehen und diese direkt zu überprüfen. Erste Schritte können beispielsweise sein, zuerst mehr Variation bei den Arbeitsplätzen bereit zu stellen, indem etwa Einzelplätze an der Wand und Gruppentische angeboten werden. Versuchen Sie auch, Zonen einzurichten, etwa für Lernmaterialien oder für kurze Lehrkraft-Schüler:innen-Gespräche zwischendurch. Und nicht vergessen: Die Eltern mitnehmen!

Falls Sie weitere Fragen zur Umsetzung haben oder erste Ideen und Schritte entwickeln möchten, Kontakten Sie mich gerne!

kontakt@heikebrauer.com

Das Churermodell

Das Churermodell findet auch in deutschen Schulen immer mehr Beachtung, da es die Prinzipien der Binnendifferenzierung und individuellen Förderung in den Mittelpunkt des Unterrichts rückt. Entwickelt an der Stadtschule Chur, hat sich dieses Modell seit seiner Einführung im Jahr 2010/11 als für viele Schulen auch außerhalb der Schweiz als passend erwiesen.

Kernprinzipien der Pädagogik

1. Kurze Inputphasen:

· Der Unterricht beginnt mit einem kurzen, prägnanten Input von 12 bis 15 Minuten, der im Sitzkreis erfolgt. Diese Phase dient dazu, alle Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

· Die kurze Dauer fördert die Konzentration und verhindert, dass Schülerinnen und Schüler das Interesse verlieren.

2. Differenzierte Lernaufgaben:

· Nach dem Input erhalten die Schülerinnen und Schüler Lernaufgaben, die auf unterschiedlichen Niveaus angeboten werden. Dies ermöglicht es jedem Schülerinnen und Schüler, entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen zu arbeiten.

· Die Lehrkraft erstellt Aufgaben, die sowohl grundlegende als auch herausfordernde Inhalte umfassen, um alle Lernenden zu fördern.

3. Selbstbestimmtes Lernen:

· Ein zentrales Element des Churermodells ist die Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler. Sie wählen ihren Arbeitsplatz, Lernpartner und das Lernangebot selbst aus.

· Diese Freiheit fördert die Eigenverantwortung und Motivation der Schülerinnen und Schüler, da sie aktiv an ihrem Lernprozess beteiligt sind und ihre Interessen einbringen können.

4. Veränderte Lehrerrolle:

· Die Rolle der Lehrkraft wandelt sich von der klassischen Wissensvermittlerin hin zur unterstützenden Lernbegleiterin. Sie beobachtet, berät und fördert die Schülerinnen und Schüler individuell, anstatt frontal zu unterrichten.

· Diese neue Rolle ermöglicht es den Lehrkräften, gezielt auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler einzugehen und sie in ihrem Lernprozess zu unterstützen.

5. Integration und Inklusion:

· Das Churermodell legt großen Wert auf die Integration aller Schülerinnen und Schüler, einschließlich solcher mit Lernschwierigkeiten oder besonderen Bedürfnissen. Durch differenzierte Aufgaben und eine unterstützende Lernumgebung wird ein inklusives Lernen gefördert.

· Diese Herangehensweise trägt dazu bei, ein positives Klassenklima zu schaffen, in dem sich alle Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und ihr volles Potenzial entfalten können.

© pexels – Ivan Samkov

© pexels – Ivan Samkov

© pexels – Ivan Samkov

© pexels – Ivan Samkov